乡村剧的成功需扎根现实,通过田野调查采集素材、还原地域场景,保障故事真实可信;注重人物塑造,实现主角典型化与群像立体化,展现乡村生态;深挖主题内涵,紧扣乡村振兴、教育坚守等时代命题,引发深层思考;在叙事上大胆创新,革新结构、融入年轻化表达以拓宽受众群体;同时,借助情感共鸣和跨媒介联动的传播策略,实现从荧屏到社会的话题裂变。只有将现实根基、艺术创新、受众需求与传播策略有机结合,乡村剧才能在时代浪潮中脱颖而出,成为兼具思想性与艺术性的时代佳作,助力乡村文化传播与社会价值传递。

在影视市场竞争白热化的当下,乡村题材剧始终是一片充满生命力的创作沃土。近年来,《大山的女儿》《山花烂漫时》《春风化雨》《幸福到万家》等作品接连破圈,不仅实现收视率与口碑双丰收,更引发社会各界对乡村振兴、乡土文化的深度关注。这些爆款并非偶然诞生,而是创作者对乡村现实的深刻洞察、对艺术表达的创新突破,以及对观众情感需求的精准把握共同作用的结果。

乡村剧的成功需扎根现实,通过田野调查采集素材、还原地域场景,保障故事真实可信;注重人物塑造,实现主角典型化与群像立体化,展现乡村生态;深挖主题内涵,紧扣乡村振兴、教育坚守等时代命题,引发深层思考;在叙事上大胆创新,革新结构、融入年轻化表达以拓宽受众群体;同时,借助情感共鸣和跨媒介联动的传播策略,实现从荧屏到社会的话题裂变。只有将现实根基、艺术创新、受众需求与传播策略有机结合,乡村剧才能在时代浪潮中脱颖而出,成为兼具思想性与艺术性的时代佳作,助力乡村文化传播与社会价值传递。

▍扎根现实:用泥土气息筑牢创作根基

(一)田野调查:从素材采集到艺术转化

乡村剧的生命力源于真实。《大山的女儿》主创团队历时数月扎根黄文秀生前工作的广西百坭村,与村民同吃同住,记录下黄文秀带领村民修路、种砂糖橘的真实细节。剧中村民用方言争论土地流转的场景,正是采风时真实对话的艺术加工;而黄文秀在雨夜跋涉查看灾情的情节,也是根据村民回忆还原的典型事件。这种“沉浸式”创作方式,让剧集的每个场景都充满生活质感,使观众产生强烈的代入感。

《春风化雨》的创作团队则走访全国300余所乡村学校,采访数百位乡村教师,收集了大量一手故事。剧中青年教师用手机直播教学的情节,正是源于云南某乡村教师的真实实践;而留守儿童因父母外出务工产生的心理问题,也通过多所学校的案例提炼而成。这种从田野到剧本的转化过程,确保了故事的真实性与典型性。

(二)场景还原:地域特色的视觉化呈现

乡村剧的场景搭建需注重地域差异。《大山的女儿》中,百坭村的喀斯特地貌、壮族吊脚楼、石板路等元素,通过航拍与特写镜头相结合的方式,构建出极具辨识度的西南乡村图景。而《幸福到万家》则将镜头对准北方农村,灰瓦白墙的农家小院、热闹的乡村集市、传统的婚宴流水席,真实还原了华北乡村的生活场景。这些场景不仅是故事发生的背景,更是乡土文化的载体。

制作团队在细节上的打磨尤为关键。《山花烂漫时》为还原张桂梅创办华坪女高的艰辛历程,特意保留了学校旧校舍斑驳的墙面、褪色的标语、简陋的床铺;《春风化雨》中,教室掉漆的黑板、学生自制的教具、操场扬起的尘土,都在无声诉说着乡村教育的真实状态。这些场景细节的精准呈现,让观众仿佛置身其中,感受到乡村生活的质朴与坚韧。

▍人物塑造:让角色成为时代的鲜活注脚

(一)典型人物:从原型到艺术升华

乡村剧的主角往往具有鲜明的时代特征。《大山的女儿》中,黄文秀的形象突破了传统“英雄叙事”,展现了新时代青年党员的真实一面。剧中她既会因工作压力崩溃痛哭,也会为村民的不理解委屈难过,但始终坚守初心。这种“有血有肉”的塑造方式,让英雄形象更贴近观众。同样,《山花烂漫时》中的张桂梅,通过演员对其佝偻的身形、沙哑的嗓音、布满膏药的双手等细节的精准演绎,将这位“燃灯校长”的无私奉献与坚韧不拔展现得淋漓尽致。

(二)群像刻画:多维视角展现乡村生态

乡村剧的魅力不仅在于主角,更在于对乡村群像的立体呈现。《幸福到万家》中,万善堂既是带领村庄致富的能人,也是独断专行的“大家长”;王庆来从憨厚老实的农民逐渐变成自卑敏感的“凤凰男”;关涛则是理想主义的法律工作者。这些角色相互交织,构成了乡村社会复杂的人际关系网络。《春风化雨》中的乡村教师群体同样各具特色:有坚守二十年的老教师,有怀揣梦想的支教青年,也有因家庭压力动摇的中年教师,他们的故事共同勾勒出乡村教育工作者的群像图谱。

▍主题开掘:在乡土叙事中映照时代命题

(一)乡村振兴:从物质脱贫到精神觉醒

《大山的女儿》以黄文秀的扶贫工作为切入点,不仅展现修路、发展产业等物质脱贫过程,更聚焦村民思想观念的转变。剧中村民从对土地流转的抵触到主动参与合作社,从“等靠要”到自力更生,深刻体现了乡村振兴中“扶志”与“扶智”的重要性。《幸福到万家》则通过何幸福从农村到城市再返乡创业的经历,展现了乡村女性在新时代的自我觉醒与价值实现,折射出乡村振兴背景下性别平等与个体发展的主题。

(二)教育坚守:点燃乡村未来的希望

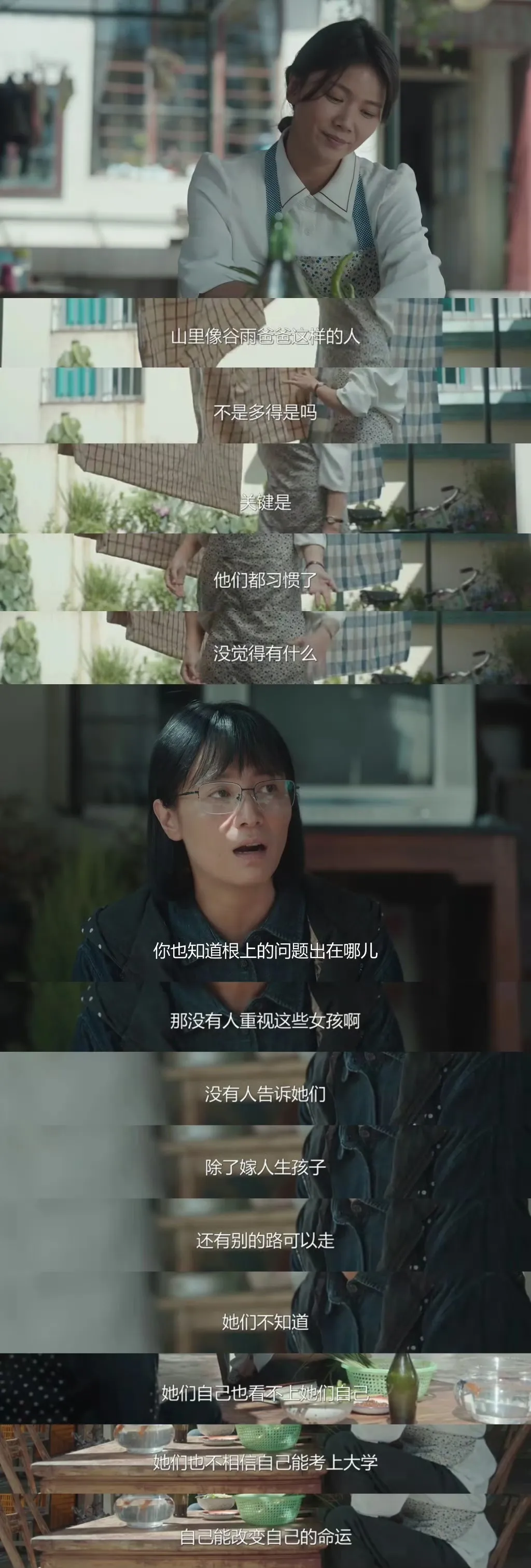

《春风化雨》将镜头对准乡村教育,通过年轻教师与留守儿童的故事,探讨教育公平与乡村发展的关系。剧中,教师们不仅传授知识,更承担着弥补留守儿童情感缺失、对抗辍学危机的重任。而《山花烂漫时》以张桂梅创办女高为蓝本,讲述了教育如何改变贫困山区女孩命运的故事,凸显了教育在阻断贫困代际传递中的关键作用。这些作品将乡村教育的困境与希望搬上荧屏,引发社会对教育公平的广泛关注。

▍叙事创新:打破传统乡村剧的表达边界

(一)结构革新:非线性叙事增强戏剧张力

《大山的女儿》采用“倒叙+插叙”的叙事结构,开篇以黄文秀牺牲前的画面引发悬念,随后通过回忆展现她的扶贫历程。这种结构打破了线性叙事的平淡,增强了故事的戏剧张力。《幸福到万家》则采用多线并进的方式,将家庭矛盾、职场奋斗、乡村治理三条线索交织,全方位展现乡村社会的变革。这种叙事创新使乡村剧摆脱了“家长里短”的固有印象,呈现出更丰富的层次。

(二)年轻化表达:贴近Z世代的审美需求

乡村剧正在通过年轻化叙事吸引年轻观众。《春风化雨》采用校园剧的快节奏与青春化台词,让年轻教师与学生的互动充满朝气;《幸福到万家》中,何幸福用短视频记录乡村生活、直播维权等情节,融入当下流行的新媒体元素。这些创新使乡村剧不再局限于中老年观众群体,成功破圈吸引Z世代关注。

▍传播策略:从荧屏到社会的话题裂变

(一)情感共鸣:引发全民情感共振

乡村剧的爆款离不开情感共鸣的构建。《大山的女儿》播出后,“黄文秀式奉献”成为社交媒体热门话题,无数观众被她的精神所感动;《幸福到万家》中“婚闹”“土地纠纷”等情节引发全网热议,相关话题阅读量超20亿。这些剧集通过对现实问题的戏剧化呈现,激发观众的情感共鸣,形成全民讨论的热潮。

(二)跨媒介联动:打造立体传播矩阵

爆款乡村剧的成功离不开多元传播渠道的联动。《山花烂漫时》播出期间,主创团队走进乡村学校开展公益活动,线上发起#致敬乡村教师#话题,带动观众参与互动;《幸福到万家》与电商平台合作推出“幸福同款”农产品,实现影视IP与乡村产业的跨界融合。这种“线上话题+线下活动+产业联动”的传播模式,极大提升了剧集的社会影响力。

从《大山的女儿》到《幸福到万家》,爆款乡村剧的诞生印证了一个真理:唯有扎根现实、创新表达、贴近观众,才能创作出兼具思想性与艺术性的佳作。在乡村振兴战略深入推进的今天,乡村题材剧不仅是文艺创作的重要领域,更是记录时代变迁、传递社会价值的重要载体。未来,期待更多创作者以真诚的态度、创新的手法,在乡村这片沃土上孕育出更多闪耀荧屏的时代精品。