探案类剧集在网络平台的年均播放量持续增长,显示出强劲的市场潜力。然而,在繁荣表象之下,同质化严重、逻辑漏洞、过度追求感官刺激等问题也制约着行业发展。本文将从行业全链条视角出发,深度解析爆款探案剧的创作方法论与突围路径。

在影视市场的激烈竞争中,探案题材剧凭借其独特的悬念魅力与逻辑张力,始终占据着观众注意力的高地。从早期的《重案六组》到近年来火爆全网的《隐秘的角落》《漫长的季节》,探案剧不断突破类型边界,从单纯的罪案侦破故事,发展为融合社会议题、人性探索与视听创新的复合型作品。

据艺恩数据显示,探案类剧集在网络平台的年均播放量持续增长,2023年相关内容播放占比达18%,用户日均观看时长超50分钟,显示出强劲的市场潜力。然而,在繁荣表象之下,同质化严重、逻辑漏洞、过度追求感官刺激等问题也制约着行业发展。本文将从行业全链条视角出发,深度解析爆款探案剧的创作方法论与突围路径。

▍剧本内核:构建精密且富有生命力的故事体系

突破传统框架的案件设计

传统探案剧多聚焦于凶杀、盗窃等常规案件,而爆款作品往往在案件设定上大胆创新。《唐朝诡事录》将志怪传说与探案结合,通过“长安红茶”“甘棠驿”等充满东方神秘色彩的案件,打破古装探案剧的叙事定式;《开端》则以“无限流+刑侦”的新颖模式,将公交车爆炸案置于时间循环的超现实框架下,实现类型融合。

创作者可从三个维度寻找灵感:

• 科技与社会的碰撞:挖掘数字货币盗窃、AI换脸诈骗等新型犯罪,反映技术发展带来的社会问题;

• 文化符号的解构:借鉴地方传说、历史悬案,赋予案件文化厚度;

• 人性困境的投射:将家庭矛盾、职场霸凌等现实议题融入案件动机,提升故事深度。

逻辑链条的精密编织

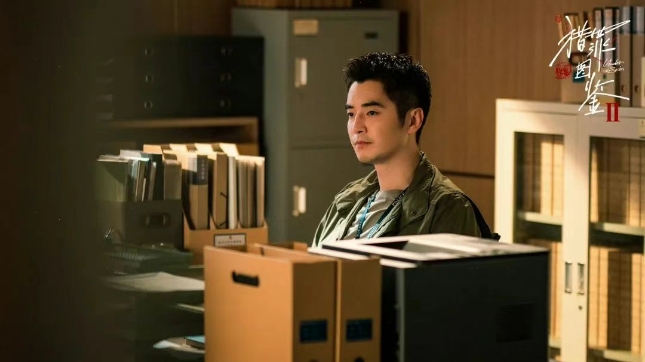

探案剧的核心竞争力在于逻辑的严谨性。《白夜追凶》通过“指纹证据链”“时间线推演”等专业刑侦细节,构建起环环相扣的推理体系;《猎罪图鉴》则利用画像师这一职业特性,将心理学、社会学知识融入破案过程。

为确保逻辑可信度,剧组需建立“三级审核机制”:

1. 专业顾问把关:邀请刑侦专家、法医参与剧本创作,避免出现“尸体死亡时间判断错误”等常识性漏洞;

2. 观众视角测试:组织试读会,模拟普通观众对线索的理解程度,调整线索铺设节奏;

3. 逻辑思维导图:制作案件关系图谱,确保每个线索、人物行动都有合理动机。

叙事节奏的动态平衡

探案剧需在“紧张刺激”与“情感共鸣”间找到黄金分割点。《漫长的季节》采用“三线叙事”结构,将1997年、1998年、2016年三条时间线交织,在追凶主线中穿插下岗潮、家庭变迁等时代切片,使观众在解谜同时感受到命运的厚重感。

具体可运用以下技巧:

• 悬念嵌套:在主案件中设置“支线小悬念”,如关键证人的反常行为、神秘物品的出现;

• 张弛有度:用高速追车、激烈对峙制造高潮,以主角内心独白、家庭场景缓和节奏;

• 反转设计:在案件收尾阶段设置“多重反转”,如《谁是凶手》中凶手身份的三次颠覆。

▍人物塑造:赋予类型角色真实的情感温度

主角人设的反套路创新

传统侦探形象常被塑造为“完美智者”,而爆款作品倾向于赋予主角真实的人性弱点。《沉默的真相》中检察官江阳从意气风发到满身伤痕的转变,展现了理想主义者的悲壮;《狂飙》里安欣在黑白博弈中的迷茫与坚守,打破了“伟光正”的刻板印象。

创作者可从三个方向突破:

• 职业痛点挖掘:展现刑侦人员的心理创伤、家庭矛盾,如长期接触案件导致的PTSD;

• 能力缺陷设计:让主角在某方面存在短板(如社交障碍、方向感缺失),通过团队协作弥补;

• 道德困境设置:在法律与情感、真相与利益间制造冲突,考验角色抉择。

配角群像的立体构建

配角不应仅是推动剧情的工具人,而需具备独立的人物弧光。《隐秘的角落》中朱永平对女儿复杂的父爱、王瑶偏执的报复心理,都使角色脱离“脸谱化”;《唐朝诡事录》通过卢凌风的傲娇与成长、苏无名的圆滑与智慧,形成互补型搭档关系。

塑造要点包括:

• 背景故事留白:通过碎片化线索暗示配角的隐秘过往,如《白夜追凶》中周巡的神秘任务;

• 立场动态变化:让配角在剧情发展中转变阵营,制造戏剧张力;

• 符号化特征:赋予配角标志性道具或行为习惯,如《猎罪图鉴》中沈翊的画笔与口头禅。

人物关系的深度羁绊

探案剧的情感内核往往体现在人物关系中。《尘封十三载》通过卫峥嵘与陆行知跨越十余年的搭档情谊,展现时间对人性的打磨;《他是谁》中卫国平与聂小雨的情感纠葛,为硬核刑侦增添了温情底色。可通过以下方式强化关系网:

• 命运共同体设定:让角色因共同目标或创伤形成紧密联结;

• 价值观碰撞:设计对立角色间的理念冲突,如法律程序正义与结果正义的辩论;

• 情感暗线铺垫:用细节暗示角色潜在关系,如童年羁绊、未说出口的情愫。

▍制作工艺:以专业细节提升沉浸体验

场景与道具的真实性还原

探案剧对场景真实性要求极高。《漫长的季节》剧组为还原90年代东北工厂风貌,耗时三个月搭建桦林钢铁厂实景,从斑驳的墙皮到生锈的管道,每个细节都充满时代质感;《猎罪图鉴》的画像工作室中,画板、颜料、解剖模型等道具均参照专业场景布置。

制作团队需建立“考据档案”:

• 地域特征研究:根据案件背景选择适配场景,如江南水乡的古宅命案、西北荒漠的连环失踪案;

• 年代细节考证:确保道具、服装符合时代特征,避免出现“现代手机出现在古代”等穿帮;

• 专业设备引入:使用真实刑侦器材,如指纹提取仪、血迹检测试剂,增强可信度。

视听语言的风格化表达

探案剧的视听设计需服务于悬疑氛围营造。《隐秘的角落》中大量使用俯拍镜头展现角色的渺小与压抑,冷色调画面传递出人性的阴暗;《白夜追凶》采用“手电筒光束切割黑暗”的光影手法,强化未知感。

具体技巧包括:

• 声音蒙太奇:用环境音(如钟表滴答声、暴雨声)制造心理压迫;

• 镜头运动:通过跟拍、手持镜头增强临场感,用长镜头展现案件全貌;

• 色调调控:暖色调暗示温情时刻,青灰色调烘托悬疑氛围,红色元素强调危险信号。

跨领域团队的协同创新

探案剧的制作需打破部门壁垒,形成“编剧-导演-技术-顾问”的四维协作模式。《开端》剧组邀请物理学教授论证时间循环的理论可行性,与特效团队共同设计循环特效;《唐朝诡事录》则组建民俗专家小组,确保志怪元素符合历史逻辑。行业内逐渐形成“专项工作组”制度:

• 刑侦顾问组:提供案件侦破流程、法医学知识支持;

• 技术研发组:开发虚拟案件重建、血迹模拟等特效技术;

• 文化考据组:针对古装探案剧,研究历史风俗、律法制度。

▍市场策略:从精准定位到全民传播

受众分层与内容定制

探案剧受众呈现明显的代际差异:年轻观众偏好快节奏、强反转的“爽感叙事”,如《重生之门》的盗窃悬疑;中年观众更关注社会议题,如《人民的名义》的反腐题材。制作方需建立“受众画像数据库”:

• 年龄维度:为Z世代设计互动式剧情(如《猎罪图鉴》的画像解谜环节),为中生代打造深度叙事;

• 地域差异:北方观众偏好硬核刑侦,南方观众对悬疑情感剧接受度更高;

• 兴趣细分:开发“女性向探案剧”(如《心灵法医》聚焦心理侧写)、“科幻探案剧”(如《执念如影》融合超自然元素)。

跨媒介传播的矩阵构建

爆款探案剧的传播需构建“线上+线下”立体网络。《隐秘的角落》通过“一起爬山吗”“小白船”等热梗实现病毒式传播,衍生出剧本杀、漫画等周边产品;《漫长的季节》举办“桦林记忆展”,还原剧中场景,吸引观众打卡。

具体策略包括:

• 短视频平台:剪辑高能片段(如案件推理过程、名场面),搭配悬念式文案;

• 社交媒体:发起话题讨论(如“谁是真凶”投票),邀请编剧、演员直播互动;

• 线下活动:举办刑侦知识讲座、沉浸式探案体验,增强用户参与感。

价值共鸣与社会议题的融合

探案剧的爆款基因往往在于对现实问题的映射。《沉默的真相》通过江阳的牺牲,引发对司法公正的思考;《扫黑风暴》聚焦扫黑除恶,直击社会痛点。创作者需在娱乐性与思想性间找到平衡:

• 选题策划:从新闻事件、社会热点中提炼素材,如校园霸凌、网络暴力;

• 价值观传递:通过角色选择展现“正义终将战胜邪恶”的信念,但避免说教式表达;

• 文化输出:将本土刑侦特色(如中国警察的社区治理模式)融入故事,增强文化认同。

▍行业挑战与未来趋势

当前探案剧创作面临三大困境:一是过度依赖“血腥暴力”吸引眼球,忽视人文关怀;二是剧本同质化严重,陷入“连环杀人-心理侧写-凶手落网”的固定套路;三是制作成本与质量失衡,导致逻辑粗糙、特效廉价。未来行业需向三个方向突破:

1. 技术赋能:利用AI剧本分析系统优化逻辑漏洞,通过虚拟制片技术降低场景搭建成本;

2. 类型融合:探索“探案+科幻”“探案+喜剧”等新模式,如《三体》中对科学伦理的悬疑化探讨;

3. 国际视野:借鉴《真探》《罪夜之奔》等美剧的叙事结构,提升剧集的国际传播力。

从剧本打磨到市场落地,爆款探案剧的诞生是行业全链条协同创新的结果。唯有在尊重类型规律的基础上持续突破,将严谨的逻辑推理、真实的人性刻画与时代精神相结合,才能在悬疑赛道中打造出兼具艺术价值与商业影响力的经典之作。